État au premier trimestre 2025

Selon l’Insee, à la fin du premier trimestre 2025, la dette publique au sens du traité de Maastricht atteint 3 345,4 milliards d’euros, soit 113,9 % du PIB, en hausse de 40,2 milliards sur un trimestre.

La dette nette des administrations publiques s’élève à 3 115,4 milliards d’euros, représentant 106,1 % du PIB.

Ce niveau est historiquement élevé et constitue un signal d’alerte pour les marchés financiers comme pour les institutions européennes.

La charge de la dette, estimée à 55 milliards d’euros en 2025, dépasse celle de nombreux ministères régaliens et devient le deuxième poste budgétaire de l’État après l’Éducation nationale.

La dette française est détenue à plus de 53 % par des investisseurs étrangers, ce qui accentue la dépendance au niveau des taux sur les marchés internationaux.

Facteurs structurels et conjoncturels

Sur trente ans, l’explosion de la dette française s’explique par une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels.

Sur le plan structurel, la France affiche depuis les années 1980 un déficit public chronique, avec un budget de l’État jamais à l’équilibre depuis 1974.

Les dépenses sociales, notamment en matière de retraites et d’assurance santé, sont en croissance continue, sans contrepartie suffisante du côté des recettes.

Sur le plan conjoncturel, plusieurs chocs exogènes ont précipité l’augmentation de la dette : crise des subprimes en 2008, crise des dettes souveraines en zone euro en 2011, pandémie de Covid-19 dès 2020, puis choc inflationniste et guerre en Ukraine à partir de 2022.

Chaque fois, l’État a opté pour une réponse budgétaire expansive afin de soutenir la demande et préserver la stabilité sociale.

Comparaison européenne et soutenabilité

En 2024, la France se situe parmi les pays les plus endettés de la zone euro, derrière la Grèce (161 % du PIB) et l’Italie (137 %), mais devant l’Espagne (110 %), la Belgique (106 %) et l’Allemagne (64 %).

Alors que la moyenne de la zone euro est redescendue à 88 % du PIB fin 2024, la France diverge.

Cette trajectoire divergente soulève des questions sur la capacité de l’État à respecter ses engagements européens, notamment la règle de déficit inférieur à 3 % du PIB.

La Commission européenne a d’ailleurs réactivé la procédure de déficit excessif contre la France au printemps 2024.

La soutenabilité de la dette dépend désormais de la croissance potentielle (estimée à 1,3 %), du taux d’intérêt moyen (proche de 3,2 %) et de la trajectoire budgétaire.

Or, avec un déficit structurel supérieur à 4 % du PIB, la dynamique actuelle est clairement insoutenable à moyen terme sans ajustement significatif.

Crédibilité des prévisions et risque politique

Le gouvernement a présenté en 2024 une trajectoire de désendettement visant un retour à 109,2 % du PIB en 2029.

Mais cette hypothèse repose sur une croissance annuelle soutenue, un gel des dépenses en volume et un effort structurel immédiat de 42 milliards d’euros dès 2025.

Or, l’historique des engagements non tenus (plans de rigueur 2011, pactes de responsabilité 2014, trajectoires 3 % de déficit depuis 2005) incite à la prudence.

De plus, la dette étant désormais un enjeu politique, toute tentative de réduction par la dépense ou la fiscalité risque de susciter de fortes résistances sociales.

Le précédent des Gilets jaunes en 2018 a montré les limites des hausses fiscales ciblées.

La capacité de l’exécutif à imposer des réformes impopulaires dans un contexte de fragmentation parlementaire devient donc un facteur clé de la crédibilité financière du pays.

Dette publique : tableau de synthèse

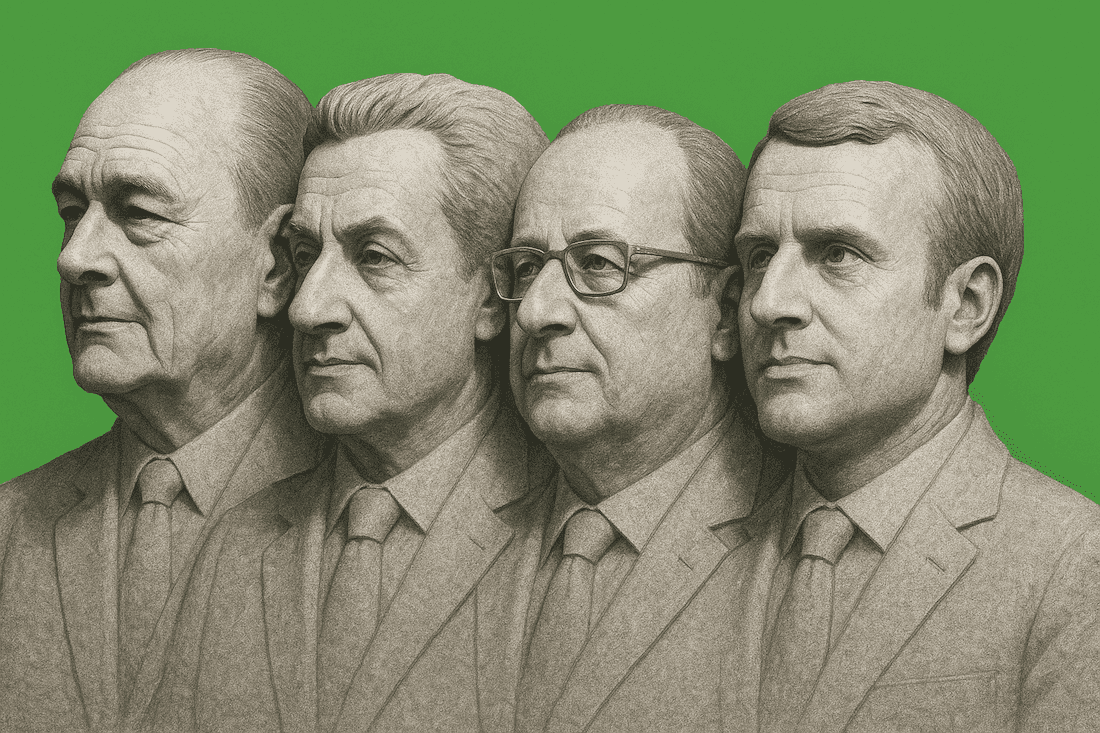

| Année | Dette (en Md €) | % du PIB | Président |

|---|---|---|---|

| 1995 | 720 | 55,8 % | Jacques Chirac |

| 2007 | 1 200 | 64,5 % | Jacques Chirac |

| 2012 | 1 925 | 90,6 % | Nicolas Sarkozy |

| 2017 | 2 280 | 98,4 % | François Hollande |

| 2020 | 2 650 | 114,6 % | Emmanuel Macron |

| 2024 | 3 305 | 113,2 % | Emmanuel Macron |

| T1 2025 | 3 345 | 113,9 % | Emmanuel Macron |